Arturo Benedetti Michelangeli interpreta

Rachmaninof: Concerto per pianoforte n.4 in sol minore

Ravel: Concerto per pianoforte il sol maggiore

Orchestra sinfonica di Torino della radiotelevisione italiana

Direttore Peter Maag

1 allegro non troppo

2 allegro appassionato

3 andante

4 allegretto grazioso

Scarica qui il concerto di Brahms

Johannes Brahms (Amburgo, 7 maggio 1833 – Vienna, 3 aprile 1897) è stato un compositore, pianista e direttore d’orchestra tedesco. Il critico musicale Eduard Hanslick, contemporaneo del compositore, indicò in Brahms l’antagonista della “musica avvenieristica” wagneriana, ascrivibile a quel filone romantico (al quale appartenevano anche Liszt e Berlioz) che intendeva trasferire nell’opera musicale i tratti letterari e collocava il fatto musicale all’interno di un programma che, affermando l’emancipazione rispetto al rigido impianto formale classico, ricercava una maggiore libertà espressiva.[1]

Il secondo romanticismo musicale tedesco, turbato dal titanismo estremo di Richard Wagner, è invece attraversato da profonda intimità in Brahms, nel quale la severa continuità con la tradizione classica si armonizza con il ricorso ad accenti romantici. La musica brahmsiana, orientata a un vivido sinfonismo e segnata dal sistematico spirito di rivisitazione della struttura compositiva, meditata e sofferta, si accompagna a una tendenza a prediligere la spontaneità dei tratti della musica popolare viennese e ungherese. La trama musicale, adagiata nello spirito di riflessione e ripiegamento, esprime un senso di affettiva profondità e di dolcezza poetica (soprattutto nell’ultima produzione pianistica e sinfonica).[2]

In realtà fu la critica a fare di Brahms un epigono del classicismo, contrapposto a Wagner. Il suo rifiuto dell'”avvenierismo” wagneriano e l’estraneità al teatro musicale ne fecero un esponente di un filone in controtendenza rispetto alle avanguardie. Dal punto di vista della tecnica musicale Bramhs fu tuttavia moderno allo stesso modo dei moderni suoi presunti “concorrenti”. Nella fusione delle tecniche e nella ripetizione di generi il musicista amburghese esprimeva la propria anima decandente, rivolta alla reinterpretazione del passato, ma in forme diverse e innovative

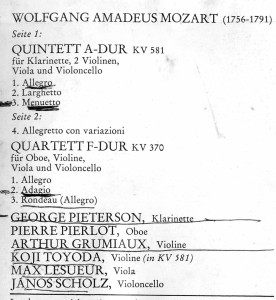

Klarinettenquintett A dur KV581

Lato a :

Quintet avec Clarinette en si beml majeur op.34

Allegro

Fantasia (adagio)

Menuetto capriccioso (presto)

Rondò (allegro giocoso)

Guy Dangain clarinette

Trio a cordes de Paris, serge Hurel 2° violon

Introduction, Theme et Variations pour Clarinette et Quatuor a Cordes

Adagio

Allegretto

6 variations

Allegro assai

Grand duo concertant pour clarinette et paino en si beml majeur op.48

Allegro con fuoco

Andante con moto

Rondò allegro

Guy Dangain clarinette

Scarica qui Il cavaliere della rosa di R.Strauss

Il cavaliere della rosa (Der Rosenkavalier), commedia per musica in tre atti, è un’opera lirica in lingua tedesca che venne eseguita la prima volta il 26 gennaio 1911 alla Semperoper di Dresda (allora chiamata Königliches Opernhaus). La musica è del compositore tedesco Richard Strauss (op.58), il libretto dello scrittore austriaco Hugo von Hofmannsthal.

L’opera ottenne subito un successo clamoroso, e dopo la prima viennese di poco successiva, Strauss venne dichiarato “cittadino onorario” di Vienna. Fra i motivi più famosi dell’opera ci sono i valzer. Da un punto di vista rigorosamente logico si tratta di una forzatura, nel Settecento il valzer non era ancora di moda; ma dal punto di vista musicale fu una trovata geniale, cui è dovuta in gran parte il fascino dell’opera. La prima esecuzione in Italia avvenne il 1o marzo 1911 al Teatro alla Scala di Milano sotto la direzione di Tullio Serafin. Si ebbero fischi e contestazioni, perché una parte del pubblico ritenne la parte dei due intriganti Valzacchi e Annina (nomi italiani) offensiva. Perciò Strauss li modificò in Rys-Galla e Zephyra, nomi levantini. Può perciò ancora oggi capitare di trovare nei libretti questi due nomi